MDI.NEWS | Sorot Tajam – Gelar perkara Polda Metro Jaya pada 16 Desember 2025 terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bukanlah forum pencarian kebenaran. Ia adalah ritual kekuasaan dimana sebuah panggung yang dirancang untuk menghasilkan kesan final tanpa proses pembuktian yang sahih. Yang dipertontonkan bukan transparansi, melainkan simulasi keterbukaan.

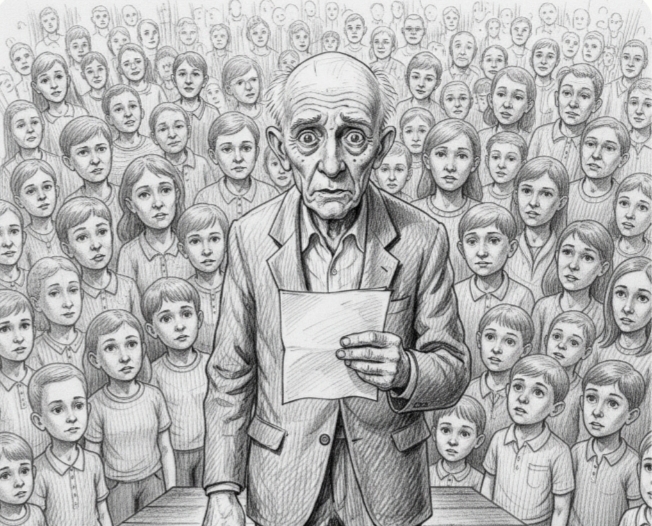

Penunjukan ijazah dilakukan kurang dari sepuluh menit, setelah publik dan peserta dipaksa mengikuti lebih dari enam jam forum yang menguras energi. Dalam kondisi kognitif yang melemah, selembar kertas diangkat, diperlihatkan dari kejauhan, lalu disakralkan sebagai bukti. Tidak ada hak memeriksa, tidak ada verifikasi forensik terbuka, tidak ada pengujian independen. Ini bukan klarifikasi, ini demonstrasi kuasa.

Publik diposisikan bukan sebagai subjek yang berhak tahu, melainkan sebagai massa yang harus diyakinkan. Inilah yang oleh dr. Tifa disebut sebagai ilusi transparansi: sebuah teknik politik untuk menciptakan kepatuhan melalui simbol, bukan kebenaran melalui proses.

Dikutip dari laman Reo Fiksawan, terlihat sekali jika strategi ini bekerja dengan sangat rapi. Pertama, kelelahan sistematis, diskusi dipanjangkan, isu diulur, fokus dipreteli. Kedua, penyempitan objek bukti dari jaringan dokumen akademik menjadi satu lembar kertas. Ketiga, sakralisasi simbol yaitu apa yang ditunjukkan dianggap cukup, meski tak pernah diuji. Inilah bentuk penjinakan akal publik.

Edward Shils menyebut mekanisme ini sebagai pseudo-compliance: publik tampak menerima, bukan karena yakin, tetapi karena dipaksa tunduk oleh situasi. Yang lahir bukan persetujuan rasional, melainkan kepatuhan politik.

Lebih jauh, apa yang terjadi menunjukkan bagaimana negara menggunakan aparatur hukumnya untuk mengunci narasi. Ketika tiga peneliti seperti RRT dipaksa ditetapkan sebagai tersangka, sementara objek penelitiannya tidak pernah diuji secara terbuka, pesan politiknya jelas: yang dihukum bukan kesalahan, melainkan pembangkangan terhadap narasi resmi.

Ini bukan lagi soal ijazah. Ini soal siapa yang berhak menentukan apa itu kebenaran.

Ijazah, secara akademik dan administratif, bukan dokumen tunggal. Ia adalah simpul dari transkrip nilai, skripsi, arsip registrasi, KKN, hingga catatan administratif kampus. Menolak membuka keseluruhan jaringan dokumen sambil memamerkan satu lembar kertas adalah pemalsuan metodologis. Negara seolah berkata: percayalah, jangan periksa.

Di titik ini, transparansi berubah menjadi alat represi halus. Kekuasaan tidak lagi menutup diri secara kasar, tetapi membuka secukupnya untuk menghentikan pertanyaan. Ini persis seperti yang digambarkan Sigmund Freud dalam The Future of an Illusion: ilusi diproduksi bukan untuk menipu semua orang, tetapi untuk menenangkan mayoritas.

Narasi pembelaan yang terus diulang meski berlubang adalah apa yang oleh J.A. Barnes disebut the pack of lies: kebohongan yang berdiri bukan karena kuat, melainkan karena diulang, dilindungi, dan dipaksakan oleh struktur kuasa.

Jika kebenaran memang berpihak pada kekuasaan, mengapa takut pada uji terbuka?

Jika ijazah itu sah, mengapa verifikasi independen justru dianggap ancaman?

Gelar perkara ini mencatat preseden berbahaya: hukum direduksi menjadi teater, transparansi diperas menjadi tontonan, dan publik didorong untuk puas dengan ilusi. Negara demokratis perlahan bergeser menjadi negara simbolik, di mana tanda lebih penting daripada fakta.

Masyarakat harus membaca peristiwa ini sebagai peringatan. Ketika kekuasaan mulai menentukan batas pengetahuan, ketika pertanyaan dipidana dan simbol disucikan, maka yang sedang dipertahankan bukan hukum, melainkan legitimasi yang rapuh.

Transparansi sejati tidak takut diuji.

Kebenaran tidak membutuhkan panggung.

Yang butuh teater hanyalah kekuasaan yang sedang menyembunyikan sesuatu.